Le projet GRAPHITE a permis de réunir un corpus d’informations quantitatives, spatiales et qualitatives sur les espaces vécus des jeunes. La base de donnée est archivée sur le site DATASUD de la région. Les analyses sont restituées sous forme d’un rapport scientifique:

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour l’AAP les Fabriques de la Connaissance, 259 p, 2 tomesmis en ligne sur le site Connaissance du Territoire de la Région Sud

- Cette étude GRAPHITE permet de mieux connaître la diversité des pratiques, des connaissances et des représentations territoriales des jeunes scolarisés dans les contextes urbains variés de la Région Sud. L’étude s’appuie sur 4 années d’enquêtes quantitatives et qualitatives auprès de 1667 lycéens des métropoles de Marseille, Toulon, Nice et des villes de Gap, Digne, Avignon. L’approche de géographie sociale s’appuie sur un traitement quantitatif et cartographique de données d’enquête directe par webmapping, croisées à des données sociales de contexte. L’analyse repose sur un corpus de 18650 lieux urbains de la région, cartographiés et décrits par les jeunes.

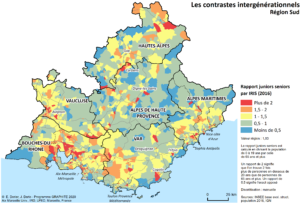

Carte extraite du rapport final de l’étude GRAPHITE. ©E.Dorier, J.Dario, AMU-LPED, 2020

Cadre théorique et méthodologique :

- L’approche participative a été choisie pour donner une voix à des jeunes mineurs, souvent considérés comme « illégitimes », voire indésirables dans l’espace public (Danic, 2004 ; Fleury, Froment-Meurice, 2014 ; Malone, 2002) et ceci plus encore dans les périodes de confinement et restrictions des mobilités au cours desquelles nous avons traité les données et rédigé ce rapport, où des tensions générationnelles se sont exprimées.

- Un parti pris a été constant au fil de cette recherche : celui de considérer des jeunes habitants, et ici, en l’occurrence, ces lycéens, en tant que citadins, experts d’usage de leurs territoires de proximité, capables d’énoncer eux-mêmes leurs besoins, sources d’informations et d’idées sur la ville et la société. Et de rendre audible leur expertise urbaine (principalement dans le tome 2).

- Les notions plus qualitatives d’espace de vie (celui des pratiques concrètes) et de réflexivité sur l’espace vécu (élargi aux représentations, aux évaluations), théorisées depuis longtemps en géographie et en sociologie sont centrales pour l’approche résolument « bottom-up » de cette exploration urbaine (Lefebvre, 1974 ; Frémont, 1974, Hannerz, 1983, Hérin et al. 1984, Dorier-Apprill et Gervais-Lambony et al., 2006).

- Les difficultés de prise en compte des besoins des jeunes de quartiers populaires en termes d’habitat, d’accès aux études, au sport, à la citoyenneté nous ont particulièrement interrogé, en particulier autour des émeutes urbaines de l’été 2023

- 3 ans après la remise du rapport régional, les analyses ont donc été approfondies dans le centre ville et les quartiers nord de Marseille, plus spécifiquement dans le bassin de recrutement de de 3 établissements rattachés aux dispositif des « Cités éducatives »: lycée Victor Hugo, lycée Denis Diderot, collège Renoir. les analyses sont en cours.

Questionnements :

- Où et comment vivent les jeunes de 14 à 17 ans, classe d’age à laquelle on donne peu la parole ? Comment pratiquent-ils et appréhendent-ils leurs propres territoires de proximité ? Que nous apprennent-ils eux-mêmes de ces espaces en qualité d’habitants ? Quelles sont leurs habitudes, leurs besoins ? Comment voient-ils le reste du territoire, urbain et péri-urbain ? Dans une région qui vieillit quelles sont leurs habitudes, leurs évaluations et leurs propositions pour le territoire ?

- Cette exploration est indissociable des problématiques d’inégalités entre les espaces urbains de la région. Les expériences et pratiques personnelles que chaque lycéen a des espaces urbains ont été confrontées à des données objectives de contextes socio-territoriaux, afin d’analyser les mécanismes d’intériorisation et reproduction des inégalités et le rôle des politiques locales permettant de les compenser. La fréquentation du lycée – général ou professionnel, tous deux représentés dans cette étude a-t-elle vraiment, comme l’avancent certains (Galland, 2017), effacé les bornes sociales entre jeunes, au profit de pratiques et représentations communes, plus horizontales ?

Résultats et enjeux :

- Lors du traitement des résultats d’enquête, de la cartographie et de la rédaction de ce rapport, les périodes de confinement de 2020 sont venues souligner et accentuer, pour les lycéens, l’enjeu des très fortes différences de conditions de vie et de pratiques territoriales. Celles que nous avons mises en exergue sont liées au logement et au manque d’équipements collectifs : inégal accès à la mobilité, à l’intimité et au calme pour étudier à domicile inégal accès aux espaces de pratiques sportives et culturelles (tome 1).

- Dans ce domaine, l’apport des jeunes participants du projet GRAPHITE sur la diversité des contextes urbains régionaux est riche d’enseignements dont élus et techniciens du territoire pourraient se saisir : signalement des lieux, problématiques de vie quotidienne dans les quartiers urbains, les jeunes ont produit des diagnostics de territoires et de besoins sociaux qui méritent d’être lus et entendus.

Universitaires ayant participé aux enquêtes entre 2015 et 2019/ Résumé du rapport (23 p) et l’atlas (46 p.)

E.D